En 1965, la municipalité de Pointe-à-Pitre désire faire construire un centre des arts mais également un espace politique.

L’idée de la construction du Centre des Arts et de la Culture est émise par le maire mais le ministre des Outre-mer ne suit pas l’idée. En effet l’état garantissait une prise en charge des travaux à 50% à condition que la gestion du centre soit indépendante et apolitique.

Le bâtiment est donc réalisé sans argent direct de l’État, mais avec des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations et des fonds propres de la mairie.

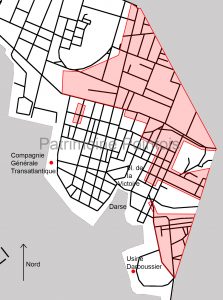

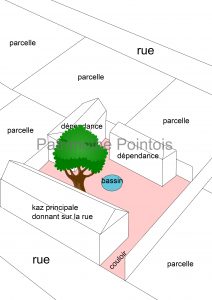

Le 23 février 1976 la construction du Centre des Arts et de la Culture débute sur d’anciens terrains marécageux des faubourgs, occupés par des « kaz 4 ròch » ou « on dé pyès kaz », à l’emplacement du Faubourg Bébian et proche de l’ancien canal longeant les boulevards Faidherbe (boulevard extérieur) et Hanne (boulevard intérieur).

Géolocalisation

Il est conçu par Jean Le Couteur, architecte et inventeur de la ville balnéaire du Cap d’Agde, dans le sud de la France, ou encore de la cathédrale du Sacré-Cœur d’Alger ainsi que de nombreux édifices en béton à travers le monde.

Il est aussi le concepteur de la Cité du Raizet pour l’opération « Terrain Caruel« .

Le 1er novembre 1977 « l’anneau brisé » est inauguré, face à la mairie. Il est réalisé par le sculpteur Henri Martin-Granel.

Allégorie de la Liberté, il est le 1er mémorial en Guadeloupe dédié aux héros de la lutte contre le rétablissement de l’esclavage en 1802 tels Delgrès, Ignace, Solitude, Monnereau, Marthe Rose et tous les autres. Géolocalisation

Toujours en 1977, la première manifestation culturelle s’y déroule. L’inauguration « officielle » du Centre a lieu le 23 mars 1978. La même année, la sculpture « La Ronde de l’Amitié« , conçue par le sculpteur Jean-Claude Echard, est installée aux abords du bâtiment.

Géolocalisation

En 1989, le groupe Kassav’ y fête ses 10 ans de carrière :

Comme Kassav’, de nombreux artistes de tous horizons s’y produisent tel Miles Davis, le jazzman, qui y joue le mercredi 7 février 1990 à 20h :

Le 31 décembre 1992, l’association « Jazz à Pointe-à-Pitre« , ayant son siège au Centre des Arts et de la Culture, est créée.

Le Centre ferme ses portes en 2009 après 32 ans d’activités.

Il aura accueilli tant d’artistes, tant de concerts !

Nombre de guadeloupéens se souviennent encore des cours de piano, des cours de danses, du salon du livre au mois d’avril ou des spectacles pour enfants le mercredi après-midi…

De 2015 à 2019, les travaux de confortement parasismique de la grande salle sont effectués ainsi que la construction de la nouvelle partie, plus grande que l’ancienne démolie quelques années auparavant.

Aujourd’hui, le gros œuvre est quasiment terminé. L’habillage intérieur et extérieur ainsi que les réseaux restent à réaliser.

Le 5 juillet 2021 et ce pendant plus d’un an, le Centre des Arts et de la Culture a été occupé par un Kolektif d’artistes qui y organisait de nombreux évènements culturels et des visites et réclamaient aux décideurs que ce lieu de vie d’arts et de culture soit terminé et remis à nouveau à la disposition du public.

Il est temps d’écrire la suite de l’histoire de ce lieu mythique…

Pour Pointe-à-Pitre

Et pour la Guadeloupe !