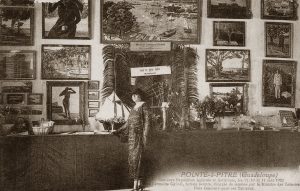

Il y a 178 ans, un séisme majeur (magnitude estimée à 8,5 sur l’échelle de Richter) est ressenti en Guadeloupe. La secousse est perçue très loin aussi bien au sud à Caracas et Cayenne, qu’au nord des États-Unis. Il est suivi à Pointe-à-Pitre d’un incendie qui dure près d’une semaine. Les pertes humaines et matérielles sont considérables. Voici le témoignage d’un Pointois d’il y a de ça 7 générations, M. Eugène Testut, directeur d’école dans la ville (témoignage publié fin février 1843 dans Le Journal de la Martinique).

« Courage, ma plume, courage, car je frémis !… » écrit Eugène Testut, retranscrivant « la lugubre histoire de cinq ou six jours d’éternelle, de sanglante mémoire ».

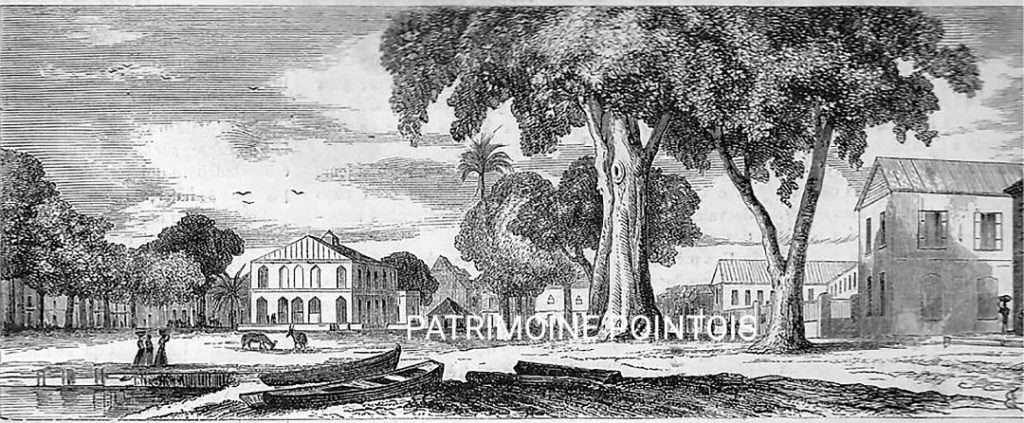

« Le 8 février s’est levé… et la Pointe-à-Pitre si laborieuse, si riche, si coquette, si confiante, s’est abîmée avec d’horribles craquements : 2 minutes ont suffi pour en faire un monceau de ruines méconnaissables, pour faire de ses nombreux et riches habitans des cadavres hideux, des estropiés, ou des malheureux sans toit, sans pain ! ».

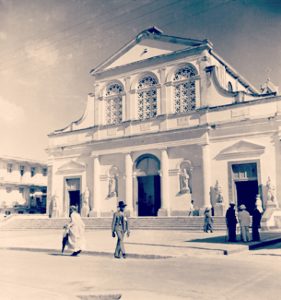

Le cadran de l’église de Pointe-à-Pitre était encore debout, ce 8 février 1843, pour indiquer l’heure du désastre : 10h35. Les aiguilles restèrent figées, fascinant les témoins du tremblement de terre qui ravagea la Guadeloupe : « les horloges restées debout ne donnaient plus les heures, le tremblement de terre avait arrêté leurs aiguilles à dix heures trente cinq minutes, heure fatale, heure à jamais mémorable ! ».

Mémorable, le séisme fut suivi d’un terrible incendie qui « allait toujours étendant ses ravages, dévorant de nouvelles victimes » ainsi que de nombreuses secousses décrites comme « le corps du moribond qui rend les derniers soupirs ». La nouvelle n’arriva en métropole qu’un mois plus tard. Le bilan fait état de presque 3000 morts : « Le tremblement de terre du 8 février et l’incendie instantané qui a eu le courage de venir brûler des ruines (…) sont un de ces épouvantables bouleversements que nous redirons à nos derniers neveux qu’ils ne nous croiront pas ! […] ».

Il faut savoir que l’épicentre se trouvait entre Anse-Bertrand et l’île d’Antigue. L’évènement détruisit de nombreux édifices dont l’église (la 4ème, située à l’emplacement actuel de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul). Il fut décidé de reconstruire une église ainsi que le presbytère sur les mêmes emplacements et dont les travaux (de la nouvelle église) débutent le 29 décembre 1847 pour se terminer en 1850.

La ville a perdu toutes ses archives d’état civil et les recrée dès le 26 février 1843.

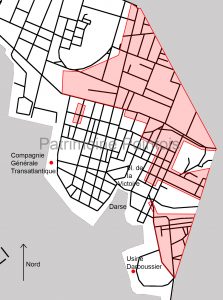

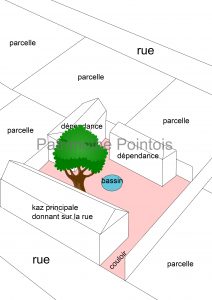

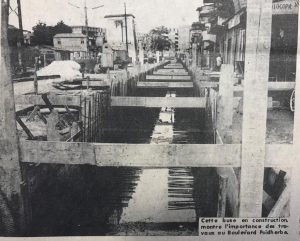

La reconstruction de Pointe-à-Pitre se fait sur de nouvelles bases, notamment avec la construction de murs coupe-feu construits entre chaque maison, des rez-de-chaussée en maçonnerie et les étages en bois.

Un séisme qui a marqué les mémoires puisqu’il détruit une bonne partie de la ville de Pointe-à-Pître en faisant 3000 morts et 1500 blessés au sein d’une population beaucoup plus importante qu’aujourd’hui puisqu’elle s’élevait à près de 22 000 habitants (15 000 aujourd’hui). On pense que 1100 des 1400 habitations dénombrées dans la ville ont été détruites.

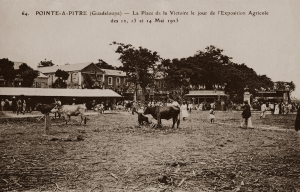

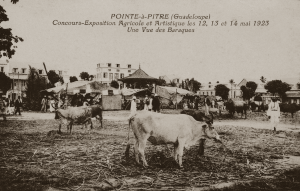

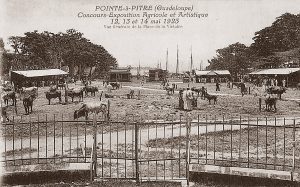

L’histoire a retenu que le Gouverneur de l’époque, l’Amiral Gourbeyre, informé du désastre survenu à Pointe-à-Pitre, se rend immédiatement sur les lieux, en compagnie du médecin en Chef et de chirurgiens de l’Hôpital Militaire de Basse-Terre. Le Docteur Arnoux, chirurgien de marine, installe un Hôpital de campagne sur l’actuelle Place de la Victoire et procède, avec son équipe, à des centaines d’amputation, parfois avec des scies égoïnes, ne disposant pas du matériel adéquat. Le risque de tétanos étant alors très fort; on craint même une épidémie de choléra avec tous les corps en putréfaction sous les décombres.

Le Maire de Pointe-à-Pitre, Jean-Antoine Champy, prend alors un Arrêté pour mettre en place des équipes chargées de ramasser les bras et jambes amputés, ainsi que les cadavres, pour les brûler sur le Quai de la Martinique ou pour les jeter dans le Canal des Saintes ou dans la mangrove proche de l’actuel Jarry.

Le Gouverneur Gourbeyre organise lui-même les secours et la gestion de crise. Il est aussi à l’origine de la reconstruction de la ville. Un chantier où il ne s’épargne aucune peine. Il en mourra d’ailleurs. Mais les Pointois et la Guadeloupe lui en seront reconnaissants puisque la place qui sépare l’église Saint Pierre et Saint Paul et le tribunal de Pointe-à-Pitre, porte son nom ainsi que la section qui portait jusque là le nom de “Dos d’Âne” et qui, depuis, est devenue la commune de Gourbeyre.